五四青年节特别策划|让我们以青春的名义继续前行!

二、记忆中的青春篇:属于我们那个年代的青葱岁月

青春,是一场没有轮回的曼妙舞蹈,是一次一去不复返的旅程。每个年代的青春都有不同的印记,每个人的青春都有不一样的色彩。不同年代、不同人群有着不一样的青春记忆。不管是激情燃烧,还是青涩懵懂,那一段故事都让人终生难忘,成为一生说不尽的谈资、聊不完的故事。

50年代

刘玉风:把青春献给三尺讲台

今年59岁的刘玉风是广饶县李鹊镇小张小学的一名退休教师。说起青春故事,她说:“我把青春献给了教育,献给了三尺讲台。”

“那段激情燃烧的青春岁月,对我来说,是这一辈子都不曾后悔更不能忘却的记忆。”刘玉风说:“我们的青春吃过苦,也赶上了好时候。现在退休了,还没当够老师,只能在家教教外孙女过过瘾了。”

刘玉风是20世纪70年代后期为数不多的女高中生。毕业之后被推荐到广饶机械厂工作,后来被迫“下岗”。也幸亏这一次下岗,让她走上了讲台。

从机械厂回来以后,正好村里的小学招人,她成了一个民办教师。刘玉风说:“那时候真是精力旺盛,不知疲惫。不仅要教学,家里还种地。早上四点多,我就起床去地里干农活,五点多到学校,看着学生上早自习,中午也不休息,给孩子们洗洗衣服,又接着去上课了,晚上下晚自习回来的时候,孩子们都睡着了。”她回忆说,那时候满脑子想的都是怎么把学生教好,根本顾不上自己的孩子。

青春岁月对刘玉风来说很辛苦,但也过得充实、开心。师生间的情谊浓烈至极。“一到玉米成熟的时候,周末学生们就跑来我家,帮忙扒玉米。我就给他们买雪糕吃,他们开心得不得了。”刘玉风还记得,有次她生病请假回家了,中午放学学生们来到她的家里,说班里同学都很担心老师,又怕打扰老师休息,就派他们几个代表来看望,还凑钱买了两包点心,“感动得我都哭了。”(记者 李红佳 通讯员 田洁)

张元凤:平淡的青春也幸福

张元凤出生于1954年,二十多岁时因工作来到了东营并在此定居,因此她的青春是在故乡淄博与东营两个地方度过的。

采访中张元凤告诉记者,她们姐妹一共8人,她排行老五,由于家里人多,家务繁重,那时候她一下课,就会跑回家帮助父母干活,“那时候条件比较差,在家要干活,在学校也要经常做值日,我记得我们要轮流打扫卫生,冬天还要生炉子,不管天气多冷,也要在6点半左右到达学校,把炉子生起来后,再打扫教室。”

谈起青春记忆,张元凤说感觉那时候自己的青春和现在孩子的青春截然不同,那时候不懂什么叫叛逆,由于家里孩子多,家里一直很热闹,虽然琐碎也幸福,就这样自己慢慢长大了。

由于工作调动,张元凤的几名亲戚也陆续来到了东营,如今再回忆起青春,她说:“平淡就是最大的幸福。”(记者 闫雯雯)

60年代

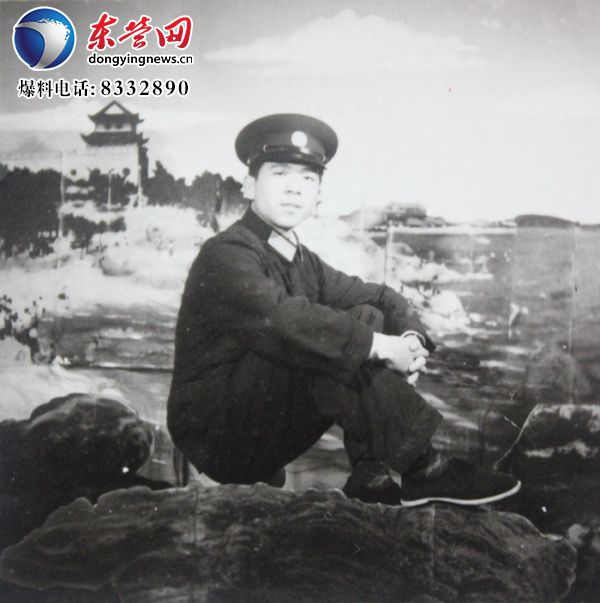

林本松:那些年,有个“自嗨”的治安警

对60后来说,二十岁出头就从警的林本松,理想的青春是和连环画上那着一身蓝白警服,棱角分明、目光如炬、干练帅气的警察形象联系在一起的。

林本松说:“我们是公安战线的中坚力量,是除恶扬善的正义使者,也曾年少轻狂、豪情万丈。”

1977年12月,十六岁的林本松离开父母,哼唱着“金色盾牌热血铸就,危难之处显身手”,顺利招工到胜利油田公安处,成为一名光荣的人民警察。捧着崭新的警服,他向威严的警徽庄严宣誓:我承诺我将以对生命的执着,以对祖国母亲的忠诚,将自己的才智、激情和青春挥洒在崇高的人民公安事业上,无怨无悔!

1984年,林本松被分配到八分场派出所,5个人分管南到六户、北到东安、东到莱建,西到丰收村的治安工作。骑上自行车,带上几块干饼,在几百里的土地上风来雨往,披星戴月。值班备勤、情报信息、刑侦稽查、治安管理、破案打击、调解纠纷,林本松识得百家人,进了百家门,了解百家情,连起百家心,大到治安交通,小到水电煤气,他为人民安居乐业而不断努力。

林本松说:“那些年,我从未停歇,反而过得很嗨很充实,没有伟大的事迹和惊心动魄的情节,平凡的我,正是凭着一股超出常人的信念和执着,燃烧青春,干劲十足的诠释着我对这份职业的自豪和骄傲!(记者 贾漫华)

谭加萍:希望年轻人珍惜青春

31年前冬天的一个上午,德州市武城县石官屯村银装素裹,23岁的谭加萍背着背包、骑着自行车赶往县城。1个多小时之后,她到达在县城的舅舅家,把自行车寄存在他家。午饭过后,她便到武城汽车站买了去往德州的车票。

车行进在坑坑洼洼的小路上,陈旧的车颠簸得哗啦哗啦响。到达德州,已经过了近2个小时。这个年轻的姑娘下车后在附近的宾馆住了下来,这都是为了赶上早上6点半出发去东营的客车。宾馆的门晃晃荡荡的,她一晚上也不敢睡,第二天起来,天还黑着,她身穿男士衣服,从旅馆出来四处观察后一路狂奔到车站坐车。上车之后,难挡困意的她一觉睡了八九个小时,同样颠簸的破旧的车丝毫无法影响她。就这样,她来到了东营。下了车,望着满目的芦苇荡,这与她想象中的东营大相径庭,想着以后就要在这里工作、安家,她萌生了逃离的念头。

但是,她很快适应了周围的芦苇荡、提油机。她潜心教学、认真钻研,学生也没有辜负她,教学成绩连续多年全县第一的成绩让她乐开了花,各种荣誉纷至沓来,在东营这样一座新城里,她实现了自己的价值。

她在这里完成了工作、结婚、养育子女等人生大事,扎根下来,成了一个东营人。“青春无悔,那时候离婆家、娘家都远,上班只能把孩子锁在家里,自己流着泪不敢回头看。自己带孩子、做家务,虽然累,但一切都收拾得很利索。”

现在她喜欢去园博园、植物园、民丰湖转转,看着城市一天比一天好,看着自己桃李满天下,成了城市发展的推动者,她十分欣慰。 (记者李喆)

70年代

徐航辉:青春是一面不会褪色的旗帜

徐航辉出生于1971年,12岁之前,她随母亲与姐弟一起生活在福建,12岁之后,她举家来到东营,并一直在物探公司的驻地牛庄镇生活到二十多岁,5月3日,记者拨通了徐航辉的电话,谈起青春时代,她告诉记者,虽然那时候的生活并不富裕,但现在想起来都是美好的回忆。

“那时候我们生活在农村,环境很好,上学的路上可以边走边上树摘桂圆,或是去田里劈甘蔗吃,福建盛产水果,各种水果都在田间地头,现在想起来还记忆犹新。”徐航辉告诉记者,在记忆中,家乡有一条小河,水很清澈,上学的路上,除了可以采摘水果吃之外,还可以时常在河边玩水。除此之外,由于家乡靠海边不远,餐桌上时常会有新鲜的螃蟹,“美味”成了那个时代家乡的代名词之一。

1983年,徐航辉举家来到东营,由于此前一直说福建家乡话,刚来的时候很不适应。那时候上小学5年级,她成了同学口中的一位“老实学生”,后来才慢慢地适应了这里的生活。

“其实我们一家都是汉族,但在福建的时候都是穿着一种薄料的花布裤子,初来东营,大家都以为我们是少数民族,因为周围人的穿着都以藏青、黑色为主。”来到东营后,徐航辉每每想起曾经姥姥的关怀就倍感温暖,由于路途遥远,只能隔上五年左右才能回一次老家,但家乡的一切一直伴随着她的成长,成了回忆里不可缺少的那块拼图。(记者 闫雯雯)

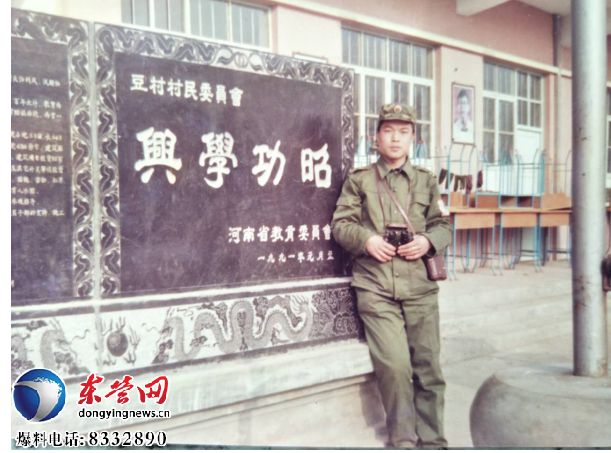

王刚:火热的青春火热的爱心

如果用一个词来形容王刚的青春故事,那就是“火热”。参军、献血,他做的事都是热血沸腾的事。

70后王刚出生在一个农村家庭,在他的记忆中,农村电视很少,电影放影队经常到村里放电影。“我最喜欢看的就是战争片。”他说:“看到解放军在艰苦的环境中奋勇杀敌、保卫国家,我就立志要参军。”1990年春节后,征兵开始,王刚参军的梦想实现了!“接到入伍通知书的那一刻,他激动得不知道说啥好。”

王刚在部队度过了四年青春岁月。让他最难忘的就是战友情。“来到新兵班,班长对我们刚入伍的新兵比亲兄弟还亲,和我们谈心,有说有笑,生活上关心照顾我们。训练中要求很严格,每个动作都必须做到位,一遍不行就再来一遍。”

那段火热的青春,感染着王刚,让他拥有了一颗火热的心。现在,在中国化工正和石化工作的他,业余时间几乎全部用在无偿献血志愿服务上,是东营无偿献血志愿服务队广饶分队队长。2000年,他第一次参与无偿献血,从此就加入了这项爱心事业中。为了捐献血小板,他每两个星期就自己开车到市中心血站。由于捐献血小板需要几个小时,他每次早上5点就从家出发。王刚现在的无偿献血证已有27本。截至目前,他已献全血7000毫升,机采血小板38次69个治疗量,共计献血104次,总量20800毫升。

王刚不仅自己献血,还负责在广饶组织街头采血,投身无偿献血宣传。在他和妻子的努力下,广饶所有银行、300余辆出租车及众多爱心商家都参与了“无偿献血点亮东营”活动。他也收获了“全市优秀志愿者”等荣誉。

现在的王刚每天都很忙碌,参与无偿献血活动有时一忙就是一整天,但他很享受这份忙碌。他说:“青春就应该是火热的,这样才有意义。”(记者 李红佳)

80年代

任婕:青春总有它的痕迹

“编编编花篮,花篮里面有小孩,小孩的名字叫花篮。”一提起青春,80后的任婕首先想到的就是这首熟悉的旋律,是属于80年代的旋律。那个年代没有奇特新颖的玩具,没有丰富的电视节目,但是一粒糖、几块饼干就能让她心满意足。那是她最单纯、最无忧无虑,也是最欢快恬静的日子。

上学期间,她和其他同龄人一样,也喜欢《青苹果乐园》、《蝴蝶飞》,小虎队是她年少时的偶像,路边的店里各种偶像们的海报和卡带,总是吸引着小女生们的围观和议论。成长总是伴随着烦恼,大学毕业后,她不愿放弃儿时的梦想,成了一名钢琴老师,教师这项职业的崇高一直存在于她的内心。时光如梭,今年年初,她从一名钢琴老师变成了一名人保公司济宁路营业部的工作人员,工作性质虽然发生了变化,但是她对工作的严谨和认真却始终没有改变,长期从事教育工作,培养了她对工作认真负责的工作态度,在公司认真对待领导交给的每一项工作,热情面对每一位客户,这也是80后这代人的特质之一。

青春留下的痕迹,就如墙上的涂鸦,静静地存在着,提醒着我们那些不可复制、一去不返的美好时光。(记者 宋东)

李超:努力会有回报

“我相信每个人都有自己的梦想,而梦想是用来追求和实现的,只要你努力相信定有回报。”说这话的是李超,一个典型的“80后”。从上小学开始,他就暗暗下决心,长大后一定要到城市里闯出一番事业,他说现在看来,算是实现了人生梦想的一小部分,回看自己青春奋斗的岁月,感慨万千。

李超出生于聊城一个普通的农村家庭,2003年随同学来到东营科英电子打工。“开始我没有钱,日子很紧,每次打菜我都是中午吃一半晚上吃一半。”工厂的生活枯燥而单调,每天不是在宿舍就是在车间,在这样机械式的日子过了三年后,他辞职了,做过生意,跑过广告推销,送过小百货,就这样5年过去了。

2011年,在朋友的引荐下,李超干起了快递。对于他这样一个坐不住的人来说,这样一份与人交流且长期在外面跑的工作让他感到很开心。创业初期,他也经历着创业者的艰辛。一开始没有资金,连干快递最基本的设备都没有,科英的老同事韩继宏借给他7500元钱,他买了面包车和电脑,万事俱备,说干就干,他正式接手垦利圆通快递。每天早上6点起床去20多公里之外的东营总公司拉货,回到垦利他还要挨家挨户地送;他还逐一上门去拿发件人的件,晚上再把发出的货物送到总公司。从早上6点到晚上10点多,披星戴月,每天的时间都不够用。

当时油价比较高,他舍不得烧油都是烧气,白天加气难,他凌晨2点多就去加气。“因为在外闯荡好几年一事无成,父母对我很失望。从2011年到2012年年底整整两年的时间我没给家人打过一次电话,甚至家里人连我在哪里都不知道。我想的就是赚到钱后去见父母,让父母认可我。2012年底,我已经有了3名员工,还完我朋友的钱还净赚3万元钱。买好了年货回了老家,当看到两年未谋面的父母多出来的白发,我很心疼。”

日子越来越好,他在垦利结婚生子。虽然现在日子好了,但他没有忘本,他给残疾人免费发快递、提供就业岗位。“老天不会照顾一个人,也不会舍弃一个人,青春就要奋斗。”(记者 李喆)

90年代

宋晗:青春必须不断尝试

谈及青春,宋晗说,他的青春可以用两个字来概括,那就是“尝试”。的确,青春需要各种大胆的尝试,俗话说:“青春,没有什么不可以!”宋晗却说:“青春,没有什么不可以尝试!”

2011年,19岁的宋晗步入大学校门,和其他同学一样,青春时期的他对大学生活充满向往。在学校期间,他积极参加学校的各种活动,而且还利用业余时间做一些社会兼职,他说:“大学是人生步入社会的连接点,学生时代就是要多体验不同的东西,尝试各种新鲜的味道。”

我们现在生活在一个相对安逸的社会,有的人选择安安稳稳的生活,有的人却始终在探索一条属于自己的路,要找到这条路,就必须在青春年华的时候多做尝试。在学校里,宋晗干过学生会文艺部部长,策划学院里的晚会和大型活动,除此之外,他还发挥自己多才多艺的优势,承接各种商业演出,并组建自己的商演团队。“在那个时候,我的梦想很单纯,就是想做最好的自己,能应付生活中的很多事情,希望自己能赶紧成熟起来。”宋晗说。

回忆起那段兼职经历,宋晗说,那时候发传单一天赚40元,早上坐最早的一班公交车从长清区到历下区,做的时候不想累不累、晒不晒,就是想发传单也要做那个发的最好的,最后,主办方给了100元,尽管回到学校时已经晚上8点多,但心里却非常开心。

25岁的宋晗正值青春的尾巴,他说:“尝试到一定程度,是时候该确定方向了,工作不是生活的全部,我热爱写作,所以空余时间我会好好写作,并且一直写下去。”(记者 贾漫华)

李菲菲:青春如梦,岁月如花

“小时候,记得老师让我们写一篇关于梦想的日记,很多同学写想做比尔盖茨,想做科学家,想做著名医生,而我却有着一个与众不同的梦想,我想做一个善良的人。”90后女孩李菲菲这样说道。在她心中有着两个梦。一个破碎的梦和一个飞掉的梦,破碎的梦是爱情萌芽期的懵懂,而飞掉的梦则是考学失利的后悔不已。

2011年,她听从家里的安排进入了山东胜利职业学院学习石油工程油气开采专业,2014年面临着毕业,就业问题却成了她心中的一块石头。“当时我反复问自己,你真的甘心做一名三产单位的采油工吗?心中一个坚定的声音告诉自己,我不要!”李菲菲谈到刚毕业时的情景,过往的一切仿佛历历在目。

毕业后,她陆陆续续换了好多工作,最终经过家人的推荐,来到了泰岳集团——五岳星徽奔驰4S店,“刚来到这里并不适应,大公司的管理模式,有时候会让我有一种临阵脱逃的感觉。但是我们部门领导对我说,‘不要让无私帮助你的人对你失望!’就是这句话,彻底从心底改变影响了我。”李菲菲说道。从此,她从一个什么都不会的90后傻白甜女孩,转变成了一名踏实工作、努力进取的奔驰市场部专员。青春如梦,岁月如花;回味青春,用力做梦,90后女孩李菲菲的梦想正在起航。(记者 宋东)

便民信息

东营网版权与免责声明

① 凡本网注明“来源:东营日报、黄河口晚刊、东营网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属东营日报社所有,东营网拥有东营日报社所属《东营日报》、《黄河口晚刊》、《东营网》的电子信息网络发布、出售与转载权利。任何媒体、网站或个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经经本网书面授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:东营网”,违者本网将依法追究责任。

② 本网未注明“来源:东营日报、黄河口晚刊、东营网”的文字、图片和音视频等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:东营网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时联系我们处理。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系我们处理。

热点推荐

红枣的六种养生的吃法从营养的角度来说,红枣富含钾、钙、铁、锰、铜和...详细>>

红枣的六种养生的吃法从营养的角度来说,红枣富含钾、钙、铁、锰、铜和...详细>> 糖尿病切勿忽视心肾安全糖尿病患者的肾脏更容易“受伤”,是因为糖尿病患...详细>>

糖尿病切勿忽视心肾安全糖尿病患者的肾脏更容易“受伤”,是因为糖尿病患...详细>> 秋季养生七个“最佳”“一场秋雨一场寒”,秋高气爽,天干物燥。此时,养生...详细>>

秋季养生七个“最佳”“一场秋雨一场寒”,秋高气爽,天干物燥。此时,养生...详细>> “秋冻养生”适合你吗?“春捂秋冻、不生杂病”。春天不要急于脱掉棉衣,...详细>>

“秋冻养生”适合你吗?“春捂秋冻、不生杂病”。春天不要急于脱掉棉衣,...详细>>