五年“换”一岁,这看似微小的步幅,在14亿人口的巨大体量之上,丈量出的是一条极不平凡的轨迹。

“我们希望通过五年的努力,能够使得中国居民的人均预期寿命从2024年的79岁基础上再提升1岁,达到80岁左右。”前不久的中共中央新闻发布会上,国家卫生健康委党组书记、主任雷海潮在答记者问时,就人民群众对美好健康生活的新期待作出回应,并认为“这是完全有可能实现的”。

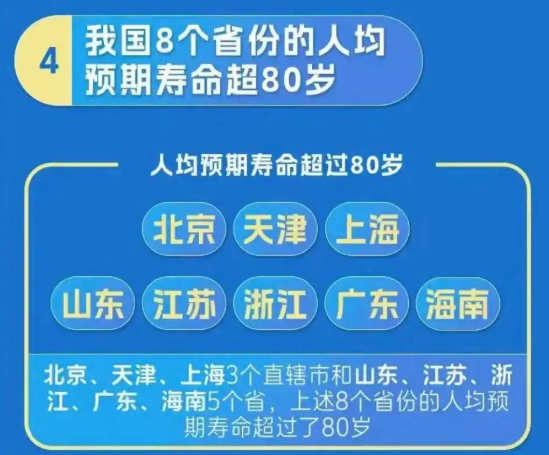

从新中国成立之初的约35岁,到1998年上升到71岁、超过世界平均水平,再到2024年达到79岁,如果把中国历年人均预期寿命数字连在一起,一条稳步上扬的“生命线”清晰可见。从“十二五”到“十四五”,我国人均预期寿命每五年增长了1岁。下一个五年,我们还有信心再提高1岁,迈向80岁的时代坐标。

五年“换”一岁,这看似微小的步幅,在14亿人口的巨大体量之上,丈量出的是一条极不平凡的轨迹。从“人生七十古来稀”的感叹,到如今“八十岁不稀奇”的寻常,这条昂扬向上的生命曲线,勾勒出健康中国建设的坚实足迹,见证了我国公共卫生体系从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的深刻转变。

每一个“1岁”的跃升,都是对我国经济社会各方面高质量发展综合成效的一次检阅。它背后,是世界最大规模的医疗卫生体系和社保体系的坚实托举。截至2024年底,全国医疗卫生机构总数达109万所,超过90%的居民能在15分钟内抵达最近医疗点;重大慢性病过早死亡率持续下降,结核病、乙肝和艾滋病等传染病维持低流行水平;东中西部医疗资源差距逐步缩小,资源配置更趋均衡……这些点滴进步,共同绘就了健康中国建设的立体图景。

理解“1岁”之变背后的支撑,方能更深刻地认识到,人均预期寿命作为关键的结果性指标,不只是一个卫生统计学上孤立的数字,它映照的是国家综合实力和发展理念的深刻变革,更深层次地折射出一个国家“以人为本”的发展理念。

放眼全球,中国人均预期寿命的进步在国际舞台上令人瞩目。在对53个中高收入国家人均预期寿命的统计中,中国排名第四;在G20国家中,中国排在第十;即使与高收入国家相比,中国居民的人均预期寿命仍然超过21个高收入国家的人均预期寿命。这说明,健康虽然需要物质经济基础,但并非单纯的线性关系。影响人均预期寿命的指标有很多,其中,国家是否真正将人的发展置于核心地位,才是决定性的因素。

人均预期寿命向80岁迈进,我们迎来的不仅是一个数字里程碑,更是一个人口结构深刻变化的新阶段。长寿时代的到来,也意味着全新的社会课题。

一个必须面对的问题是,寿命延长与生育率下降叠加,意味着社会老龄化程度将持续加深。这要求我们必须加快构建多层次、普惠性的养老服务体系,培育充满活力的“银发经济”,满足老年人日益增长的物质和精神文化需求。

同时也要注意到,长寿不仅意味着生命长度的延伸,也关乎生命尊严、生活质量的提升。这意味着公共政策的着力点,需要从关注“人均预期寿命”向关注“人均健康预期寿命”转变,着力完善慢性病管理、老年康复、安宁疗护等服务,构建覆盖全生命周期的健康服务体系,让老年人享有更高品质的晚年生活。

另一个无法回避的问题是公平与可持续性。一个平均寿命很高的国家,如果群体差异极大,其政策意义也要打折扣。如何让偏远乡村的老人,也能分享到与城市居民同等的健康红利?这考验着医疗资源均衡布局的决心与魄力。如何确保养老金、医保基金的可持续运行,维护社会保障体系的韧性?这无疑需要完善政策体系,进行前瞻性改革。答好这些课题,事关健康中国建设的成色,更关乎民众未来的福祉。

从“1岁”之变看健康中国坚实足迹,我们看到的不仅是一个国家的努力,更是需要每个公民共同参与的系统工程。当我们每个人都成为自身健康的“第一责任人”,这意义非凡的“1岁”增长,才能真正转化为国家发展、社会进步的动力与红利。

(大众新闻记者 赵晓昕)