“机器一响,大家心里就踏实了”

——玉米烘干点蹲点记

10月14日,在商河县张坊镇宏顺丰农机专业合作社的院子里,两台大型烘干机正昼夜不停地运转。合作社负责人张丙禄守在一旁,手里拿着记录簿,一边盯着显示屏上的湿度曲线,一边调度车辆进出。“我们一个塔30吨,一个塔40吨,从早到晚几乎不歇。”张丙禄说。

往年,这两台烘干机主要服务自家农田,今年情况特殊,阴雨连绵,地里的玉米收上来含水量高,小户晒不干,只能求助合作社。“一开始真是急坏了,粮放在家里不烘干就得发芽、发霉。”张丙禄说。

开放烘干服务后,合作社很快成了附近种植小户的“救急所”。张丙禄只按成本收钱,主要包括燃气费、人工费和运输费,“基本不挣钱,当地政府给我们安装了烘干计量器,有个‘作业补贴’,我们赚的就是那部分。”

所谓作业补贴,是政府根据合作社烘干的玉米总量给予补贴。烘干机上安装的计量器能实时记录数据,每天汇总烘干量、湿度等情况,在湿度达标的情况下,政府按照吨数计补。

这几天,合作社的机器几乎“连轴转”。“粮食多得堆不下,机器一停下来就有人催。”张丙禄说。

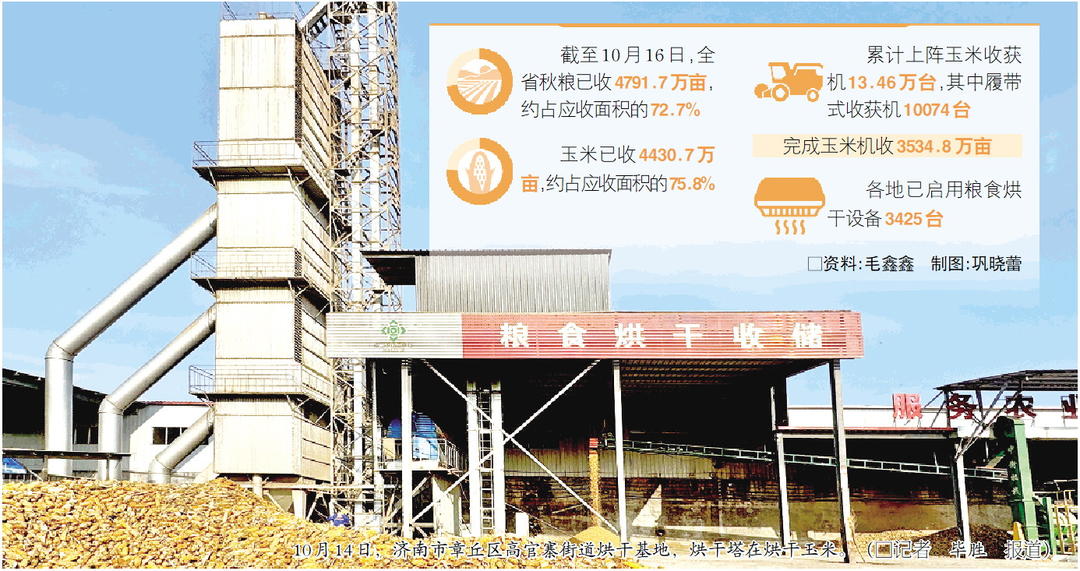

10月14日,济南市章丘区高官寨街道烘干基地,烘干塔在烘干玉米。(□记者毕胜报道) □资料:毛鑫鑫制图:巩晓蕾

为了提高效率,张丙禄还想出了“拼仓烘干”的办法——小户粮食少,就几家合装一仓,烘干出来再按比例分。“这样既省燃气,又能让更多人排上队。”

院子外,运粮车一辆接一辆驶入,师傅们正把湿玉米倒进料斗,玉米在机器中翻滚,滚烫的蒸汽从塔顶升起。张丙禄说:“今年天公不作美,但人不能等,机器一响,大家心里就踏实了。”

烘得多,更要烘得“安”。

烘干机日夜运转,粮食源源不断送来,安全风险也随之增加。

“主要有两个问题:一是玉米湿度大、杂质多,容易堵管道;二是长时间高温运行,存在火灾隐患。”商河县农业机械技术推广中心副主任马晨霞介绍。

为此,当地农机、消防、应急三部门联合行动,成立了两个专项巡查小组,对全县12个乡镇实行“每日一查”。每组负责6个乡镇,逐点排查烘干设备运行、用电用气安全、消防设施配备情况。

“今年烘干的粮食量大,就得格外注重安全问题。”马晨霞说。她的手机里时时响起各烘干点发来的照片、视频汇报。她比喻:“今年的烘干点有点像‘三班倒车间’。”

商河县召庆粮食收购处的院子里,车辆排成长龙,检斤、化验、卸粮、入仓,负责人李召庆和同事们几乎没有歇过。

集中售粮、集中烘干的同时,也考验着仓储与周转能力。召庆粮食收购处共有三台烘干机,总处理能力105吨一批,正常一天能烘两批共210吨,烘出来的粮食分两类:一类半干,直接发企业;一类全干,入库等待更合适的价位。“我们几个仓库加起来,总共能放约5000吨的粮食。”李召庆说。

(大众新闻·大众日报记者 王嘉一 毕胜 毛鑫鑫)