济南起步区:科学种植给了我们“等天晴”的底气

10月10日,本是“抢秋”时节,济南新旧动能转换起步区万亩国际粮食增产减损示范区(以下简称“示范区”)里,连片的玉米田依旧静谧矗立,翠绿的茎秆间缀着饱满的果穗,几乎看不到黄秆黄叶的景象。

“我们今年共种植玉米10000亩,目前已经收了20%,还差8000亩没收。不是不急着收,是科学种植给了我们‘等天晴’的底气。”示范区技术顾问高士岩的话,道出了这份从容的缘由。

“不忙”始于选种环节的科学考量。据介绍,示范区选种的均是乐农87和农大799等胶质粮品种。“相较粉质粮,胶质粮的耐水性提高了30%-50%,不容易霉变发芽。”高士岩告诉记者,由于粉质粮种子结出的棒形个头大,散户在选种时多会选择粉质粮种子。两种种子价格差异不大,但在销售时,胶质粮的价格要比粉质粮每斤高出1-2分钱。

“在没有良好储存条件时,玉米在茎秆上比收割下来存贮更加安全。”高士岩直言,玉米在茎秆上是“活的”,它可以汲取营养,有自然抵抗外来风险的能力,只要不倒伏,在茎秆上会更好。

“不忙”得益于科学种植和先进的植保技术。示范区科学把控植株间距,不过密也不过疏,这让玉米茎秆拥有足够的强度。在生长期,玉米长到6-9个完全叶时,示范区会及时化控缩短基部节间,降低穗位预防倒伏。

“针对褐斑病、锈病等易发病害,我们采取‘预防为主、治疗为辅’策略,3遍植保作业下来,做到活杆成熟,未收割玉米无一处病害,茎秆依旧翠绿。”高士岩说,这避免了因植株早衰而提前抢收。

此外,示范区大面积流转土地,建成田成方、路成网、路相通、渠相连的高标准示范农田,也为应对此次秋雨提供了良好的排水条件,让田间不至于内涝导致植株枯萎。

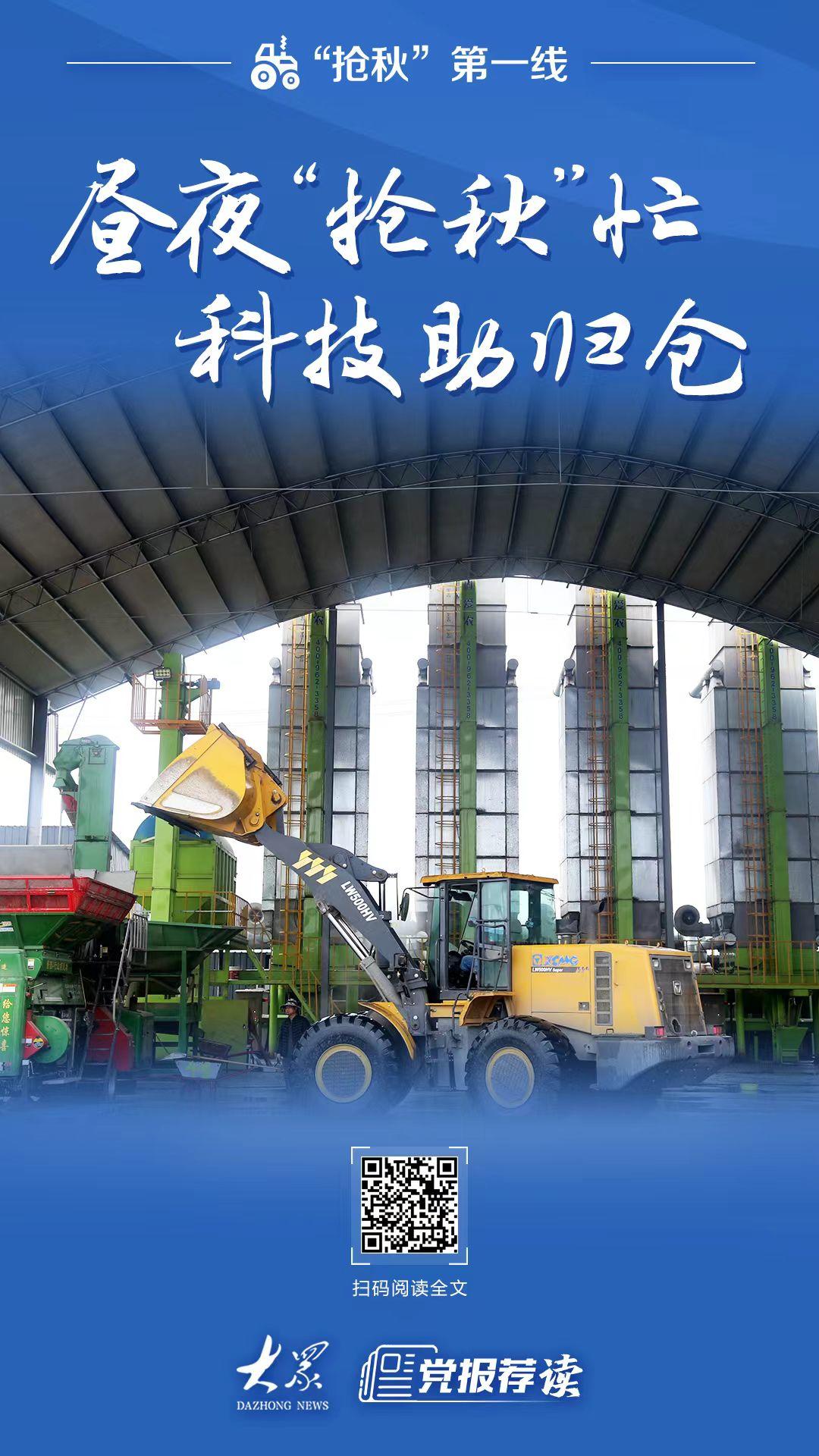

与田野的“静”形成反差的,是示范区烘干塔旁的“忙”。来自起步区、济阳区及商河区的4个收粮点运输玉米的车辆,在示范区生产中心院内排起了队。

“烘干塔本是为示范区的玉米准备的,秋雨一来,我们先让给农户用。”山东佳禾农业有限公司总经理于斌介绍,自10月4日起,示范区就暂停自家粮食烘干,优先接收农户粮食。烘干塔24小时不停工,每天有10-12辆货车送粮,每车40吨,日处理量达400吨。截至10月10日,已烘干粮食1200吨,全部销往淀粉厂、饲料厂等深加工企业。

眼下,于斌一边忙着帮农户烘干粮食,一边为后续生产做好准备。针对起步区未收割的玉米,团队制订了“双方案”:天气放晴就用轮式籽粒收割机,边收边出籽;若持续阴雨,启用履带式籽粒收割机,避免陷车。

“7台车同时作业,一天能收700-800亩,预计10月14日或15日开始,10天就能完成收割及烘干,收完的土地第二天就种冬小麦,收种同步,不耽误农时。”于斌说。

针对冬小麦种植,示范区也有应对之策,将加大下播种量保障密度,同时做好小麦包衣,预防八成以上病害。“只要科学种植,晚收晚种几乎没有影响。俗话讲‘地湿无晚麦’,只要地是湿的,晚一点不要紧。”高士岩解释,秋雨补足了土壤底墒,只要保证出苗率,预计明年小麦产量还会有所提高。

(大众新闻记者 王雅雯 胡沥中)

10月10日,在滨州市滨城区杨柳雪镇一处粮食烘干服务点,工作人员驾驶机械将玉米送入粮食烘干设备进行烘干。(通讯员 初宝瑞 报道)

济宁市兖州区:上午买“牛”下午下地,一件事服务抢农时

10月9日清晨,济宁市兖州区润农农机销售公司院内,崭新的履带式收割机已整装待发。一支由区行政审批服务局和农业农村局联合组成的“惠农服务队”正冒雨工作,为这些“铁牛”办理“身份证”。短短2小时内,7台收割机已完成了所有注册登记与补贴申领手续。

“往年农户买机后得来回跑三四天手续,现在一个预约电话,服务直接送到家门口。”公司经理徐猛指着刚贴好牌照的农机说,“下午它们就能下田收玉米了!”

兖州作为济宁农业主产区,玉米种植面积广、成熟期集中。但自9月底以来,当地遭遇持续阴雨天气。“抢收窗口期比往年缩短近3天,履带式农机成了‘救命机’。”兖州区行政审批服务局副局长王贞腾说。

面对今年特殊天气下的秋收压力,兖州区将8月刚实施的农机上牌“一件事”改革推向“实战”——区行政审批服务局牵头,联合农业农村局、大数据中心打通数据壁垒,将拖拉机和联合收割机登记、驾驶证核发、购置补贴申请、跨区作业证申领4个高频事项,整合为“一次申请、一套材料、一网通办”的集成服务,通过“线上+线下+上门”三维模式,让农机服务从“被动审批”转向“主动追着农时跑”。

“改革的核心是让数据多跑路、农户少跑腿。”兖州区行政审批服务局党组书记、局长陈宏伟算了一笔账:过去办理全套农机手续,农户需提交12份材料、跑2个部门多个科室、等待3天以上;现在通过“多表合一”整合,重复材料减少30%,办理环节压缩60%,整体时限平均缩短75%以上,“线上提交材料,审核通过后直接邮寄牌照;线下到政务大厅专窗,半小时就能办结;规模化主体还能预约上门服务,真正实现‘一次不跑办成事’”。

在兖州,这样的便利正覆盖秋收全链条。除了在区政务服务中心设立农机服务专窗,当地还深化政企合作,将服务延伸至全区6家农机销售企业,构建“购机—查验—上牌—领补贴”的“一站式”闭环。

针对农机合作社、家庭农场等规模化经营主体,兖州区组建“兖审惠农服务队”,带着查验设备、表格材料深入田间。10月8日,在新兖镇某农机合作社的玉米地里,检验员丁伟言冒雨为10台收割机进行年检,并联合区农机服务中心办理跨区作业证。“合作社的农机要去邻市抢收,雨天里耽误一天,就可能少收几百亩。我们把窗口搬到田埂上,就是让服务跟着农时走、围着农户转。”丁伟言说。

截至10月12日,兖州区通过农机上牌“一件事”服务,已高效办理各类业务70余件,覆盖履带式收割机、拖拉机等农机70余台。“现在每天有近200台履带式农机在田间作业,这背后是‘少跑腿’的便利让农机快速‘上岗’。”兖州区农机服务中心副主任李海永说。

(大众新闻记者 孟一)

10月9日,东营市东营区谭家大棚种植农民专业合作社,工作人员正在烘干玉米。目前,东营区协调当地9个玉米烘干中心开足马力满负荷运转,日烘干能力达1280吨。(记者 卢鹏 通讯员 缪宏伟 报道)

泰安市岱岳区:农民自制“运粮神器”巧解抢收难

时至金秋,玉米迎来收获的季节,连绵的阴雨却为抢收工作带来了严峻挑战。面对天气的不利影响,全省各地积极动员,千方百计保障玉米颗粒归仓。在泰安市岱岳区,一些种植户开动脑筋,用自创的“土办法”,硬是从泥泞中“抢”回了丰收的果实。

10月11日上午,岱岳区良庄镇西良庄村,村民陈尚栋向记者展示了自己发明的“运粮神器”——一辆电动三轮车、一个焊着钢筋的车毂、一条140米长的绳子,再加上一块边缘微弯的铁皮。这四样看似普通的物件,经他巧手组装,竟成了一台能在泥泞大田里高效运送玉米的“泥地运输机”。

陈尚栋现场演示起来:卸下三轮车的右后轮,换上缠满绳子的车毂,绳子那头拴上铁皮,一按开关,车毂呼呼转,铁皮便“唰唰”地载着玉米箱往前冲。

“地里再湿滑,它照样跑得欢,越泥泞滑得越快!”陈尚栋说。此前有人拍下他抢收时的场景,视频中,三轮车一发动,铁皮就拖着装满玉米的塑料箱,在玉米地里灵活穿梭,直抵地头。

“我这块田140米长,两分钟就能跑完。一个塑料箱装60斤玉米,一次能运3箱。”他说,自己地里的全部玉米,都是靠这“运粮神器”运出来的,省时又省力。

在良庄镇山阳西村,种植户程丙泉的晾晒棚里炉火正旺。为驱散湿气,他在棚中央生起炉子,日夜不停地燃烧。“炉子黑白不熄,我夜里也得爬起来翻玉米。今天半夜就开始忙活,到现在还没合眼。”程丙泉语气中带着疲惫,却也透着一股韧劲。

为全力保障秋粮归仓,岱岳区已建立起“区领导包镇、镇干部包村、村干部包地块”的三级包保责任制,并组织区农业技术专家成立5个帮包组,分片下沉一线,现场协调解决排水、农机调配等实际问题。同时,设立农机转运“绿色通道”,优先保障关键设备跨区作业与通行。依托农机社会化服务组织,全区积极开展收、运、烘干、存储一体化服务,全面提升抢收抢烘效率。

(大众新闻记者 刘涛)