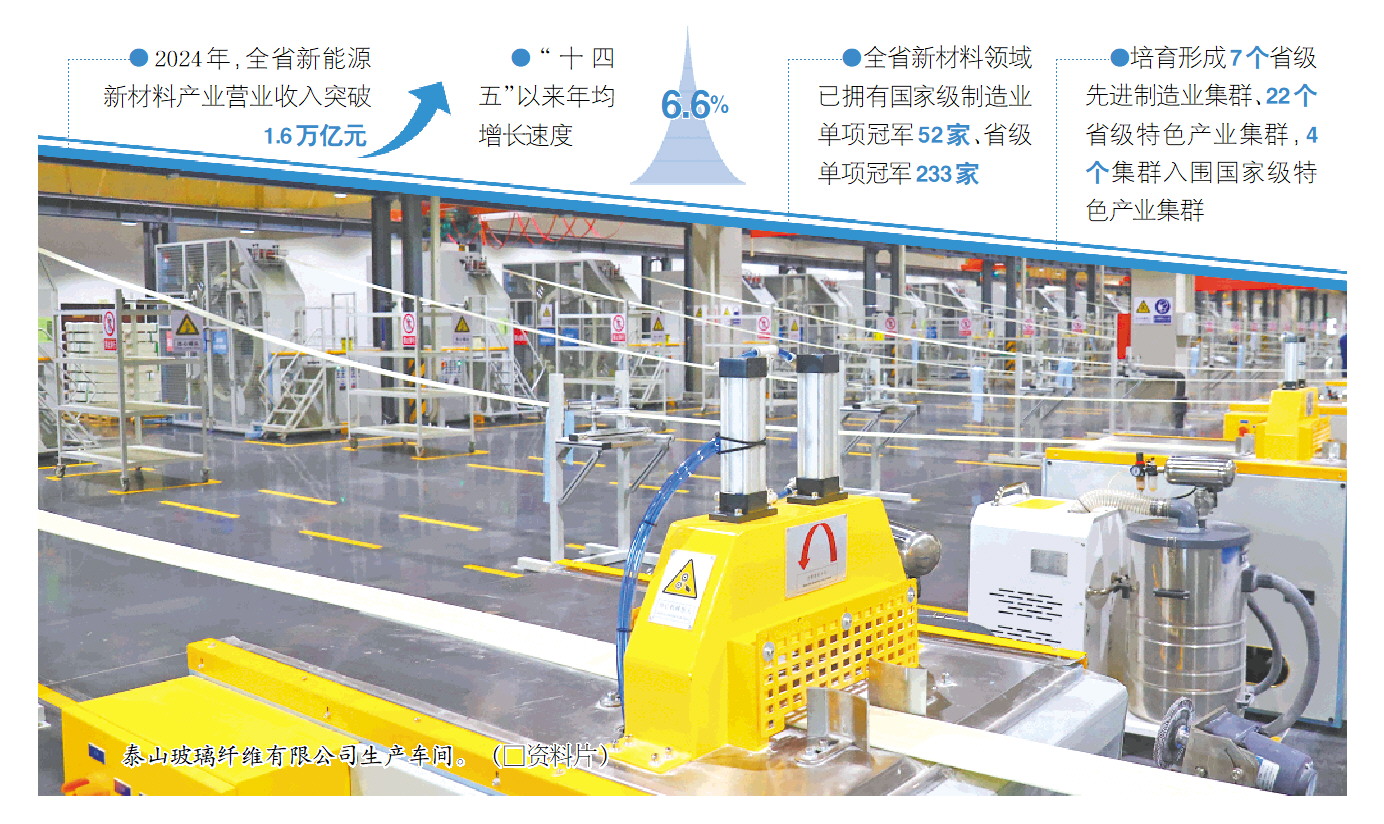

泰山玻璃纤维有限公司生产车间。(资料片)

记者 付玉婷

9月29日,省政府新闻办举办“产业链上的山东好品牌”——新材料产业链记者见面会。

提及新材料,你会想到什么?风力发电机叶片、可穿戴设备的柔性屏幕、高端手机芯片……在这些硬核科技装备中,都有“山东造”新材料以微观结构的突破托举着与产业变革相关的想象。

新材料被称作工业链条的“上游密码”,可以说,新材料产业的发展情况决定着高端制造的“天花板”。在山东,有光威复合材料、泰山玻璃纤维、泰和新材、正海磁性材料等这样一批企业偏要挑战“天花板”,在它们每一次的向上“叩击”中,更高远的制造梦想有了坚实的落脚之地。

挑战空白是“本能”

“小麦是源头、基础,相当于碳纤维;面粉是小麦做成的中间材料,相当于预浸料;馒头、面包等,相当于各种各样的下游制品。”见面会现场,威海光威复合材料股份有限公司副董事长、总经理王文义用小麦理论介绍了碳纤维产业链,“现在我们不仅有从小麦到馒头的全产业链业务,更有全套的生产机器。”

每一种新材料的研发,都是一场与“未知”的漫长对话。王文义简单话语的背后,是历经二十余年的跋涉之旅:本世纪初,光威复材进军高科技新材料行业,成为国内第一家研发碳纤维的民营企业。2005年,光威复材承担的国家863计划项目通过验收,成为国内首家实现碳纤维工程化生产的企业,打破国外封锁垄断,改变了世界碳纤维格局。

材料的每一次迭代,都悄然定义着产业的高度与边界。正因如此,挑战“空白”早已超越单纯的商业考量,成为这些领军企业融入血脉的本能。据泰和新材总裁迟海平介绍,除了填补氨纶、间位芳纶等5项国内产业化空白,泰和新材还攻克了发光纤维、生物基芳纶等5项全球空白,在安全防护、信息通信、汽车制造、航空低空等领域占据产业链重要位置,构建起协同互补的产品、方案与商业模式。

正海磁材所处的磁材制造环节,是将上游的稀土金属通过复杂的配方及工艺技术,再利用特种设备制备成高性能的钕铁硼永磁材料。“这一过程是实现稀土‘点石成金’、资源价值最大化的关键。”正海磁材副总裁金鑫介绍,因为较早投入研发并成功构建了自主知识产权体系,“正海无氧工艺”等技术有效规避了国外专利限制,为中国稀土永磁产业赢得了独立发展的空间。

在不确定性中“破局”

见面会上的几家企业有个共同点,那就是拥有在不确定性中“破局”的能力:它们并非将创新看作孤立的技术突破,而是一种战略眼光下的精准布局。

泰山玻纤是全球范围内唯一一家同时集齐第一代低介电产品、第二代低介电产品、超低损耗产品及低膨胀产品四大核心技术的企业。“人工智能浪潮下,电子信息核心基础材料的重要性愈发凸显。”泰山玻纤党委副书记吴龙说,早在几年前,企业就洞察到相关材料的广阔前景,通过持续技术攻关,研发出达到国际先进水平的低介电玻纤产品;随着AI芯片等对先进封装技术需求的快速增长,企业又针对低膨胀玻纤发展趋势迅速调整产品结构。在此基础上,泰山玻纤与上下游企业围绕AI服务器等应用场景开发定制化产品,领先地位得到进一步巩固。

“‘围着市场转’很重要,要形成‘技术—产能—场景”闭环,让产品精准满足需求。”迟海平透露,瞄准新能源汽车等新兴产业,泰和新材加速推进完整的产业链建设,目前已有芳纶复合材料、芳纶涂覆锂电隔膜等4项增量业务投产。今年9月8日,泰和新材旗下的高分子新材料研究院中试基地开工。在这个“小工厂”里,企业可模拟量产场景,反复试验调整参数,实验室到量产的“最后一公里”将被进一步打通。

在光威复材,研发投入占销售收入比重常年保持在10%左右,以应用牵引为导向,企业与高校、科研院所常态化开展协同创新,形成生产一代、研发一代、储备一代的产品格局。据王文义介绍,除了拥有不同工艺路线、高中低性能的全型号碳纤维产品,近年来,新产品高透光玻璃纤维预浸料已能适配于房车、户外电源等场景,热塑性PEEK预浸带则成为机器人、医疗器械等领域的热门材料。

产业集群效应加速显现

“山东是国内重要的家电制造基地、汽车产业基地,发展稀土功能材料产业优势得天独厚,目前政策窗口期与国家战略加持,也带来了历史性机遇。”金鑫与现场其他企业家的感受类似:当前,企业创新活力与政府引导支持深度共鸣,新材料产业持续壮大,呈现出“基础厚实、创新活跃、集群发展、应用拓展”的态势。

省工业和信息化厅新材料产业处处长刘冉在会上给出一组数据:2024年,全省新能源新材料产业营业收入已突破1.6万亿元,“十四五”以来保持在约6.6%的年均增长速度。

特别是在功能复合材料领域,像光威复材、泰山玻纤、泰和新材、正海磁材这样的行业头部企业和“链主”企业成为产业发展的坚实基础,6个项目入围国家新材料专项,在解决“卡脖子”难题和提升产业竞争力方面成效显著。培育形成7个省级先进制造业集群、22个省级特色产业集群,威海碳纤维等4个集群入围国家级特色产业集群,山东新材料产业集群效应加速显现。

针对“有材不好用、好材不敢用”的行业难题,山东多措并举打通应用环节,一方面利用国家及省级首台(套)装备、首批次新材料保险补偿等政策,累计拉动新材料产品销售超过100亿元。另一方面,定期发布重点新材料首批次应用示范指导目录,累计推广403种技术先进、市场前景好的新材料产品,为新材料进入市场提供了重要通道。新材料产业加速迈向高端化、智能化、绿色化,成为制造大省迈向制造强省的底气。