爱东营讯 山东石油化工学院西门旁,一家不起眼的二楼店铺里,一架载人电动垂直起降飞行器(eVTOL)正在加紧组装,即将交付美国客户;另一架已完成打包,次日发往青岛港,目的地中东;角落里,墨西哥客户定制的特殊颜色“墨鱼紫”机架泛着哑光……

几台忙碌的编程电脑、整齐摆放的各种配件、嗡嗡作响的3D打印设备和正在组装的半成品飞行器机架——这就是柴林团队的“造梦空间”。这里虽然没有豪华的办公条件,但却孕育着大男孩的一个远大飞行梦。谁能想到,就在这不起眼的地方,大男孩带着18人团队,用5年时间让“中国智造”eVTOL飞向两大洲。

柴林为中东客户定制的飞行器进行试飞。

“能得想上天”:一场热血飞行梦

大男孩柴林的故事颇具传奇色彩。这位38岁的武警退伍军人自主创业多年,在多个行业领域小有成就。“小时候我很调皮,家人常说,‘你这么能,咋不上天呢?’——家人的玩笑话给我埋下了飞行梦的种子,了解航空知识成为我最大的爱好,可能很多男孩小时候都想飞吧,但我的飞行梦一直在心中从未降落。”柴林笑说。2020年,当他在新闻中看到瑞典公司的eVTOL产品出现时,他心动了。“eVTOL飞行器能够像直升机一样垂直起落,但它采用的是电力驱动,更安静环保,适合在城市环境中使用,能应用于城市空中交通、物流配送、紧急医疗服务等,有望成为未来低空经济的重要组成部分,具有巨大的产业前景和应用潜力。”柴林迫切想拥有一台,得知售价高达上百万元时,一个大胆的想法在他心中萌生:“对于飞行器我也研究多年,为何不尝试攻克eVTOL的电动推进系统、飞行控制系统等,做出咱中国人自己的、普通人也用得起的飞行器?”

“当时国内eVTOL领域几乎是一片空白。”柴林回忆道,没有专业背景的他开始自学eVTOL相关知识,并四处传播自己的理念,试图寻找志同道合的伙伴。

功夫不负有心人。很快,一支由各路精英组成的团队在东营集结:有擅长路径规划算法设计的软件工程师,有精通空气动力学的专家,有多年无人机编程经验的“老手”,还有毕业于不列颠哥伦比亚大学的海归人才。就是这样一群平均30岁左右的年轻人怀揣梦想开始了从零到一的探索。柴林给公司命名为乘云航空科技,希冀在这个充满机遇的新赛道上,乘云而上。

“之前对无人机很熟悉,但载人飞行在省内甚至全国都是罕见的。”团队成员张卫杰曾在多家无人机公司担任项目负责人,他说加入这个团队最大的吸引力就是“参与一场从无到有的创造”。

团队成员正在加紧安装eVTOL螺旋桨。

从图纸到蓝天:研发路上的荆棘与荣光

研发的艰辛远超想象。“昨天加班到十二点,有时大伙儿愁得半夜两三点蹲在墙角干着急,就是想不出辙。”7月2日,马晓晨工程师一边操作3D打印机一边说。由于国内缺乏eVTOL相关产业链,团队分析研究的是瑞典的飞行器,很多配件根本买不到,只能自己设计、自己制作,每个突破都凝结着无数次的尝试。“现在正在3D打印的是飞行器RTK底座、这个内阻测仪器是我们用充电宝改造的、48片电池每一片都安装传感器……”马晓晨笑着说,自从加入这个团队,每天都是挑战无限。

柴林团队为“中国智造”作贡献。

“光这个飞行器的机身,我们就焊废了不止二十个,一个成本就一万多元!”柴林指着正在组装的机身说。机身使用的是航空铝材,不同部位需要不同的铝材,有7075、5052等,铝材的焊接也不容易,团队辗转成都、广东等地取经,最后才在东营本地攻克这项技术。

飞控系统的研发更是充满挑战。作为飞行器的“大脑”,它直接关系到飞行安全。团队与浙江大学、北京航空航天大学专家合作,工程师们夜以继日地调试代码,历经200多次试飞试验后,终于研发出具有自主知识产权的飞控系统。

2024年12月30日,这一天将永远珍藏在团队的集体记忆中。在黄河国际会展中心停车场,随着“乘云一号”平稳升空,成员们相拥欢呼。这一刻,五年的汗水与坚持都得到了回报。从飞控系统到动力总成,从机身材料到安全设计,每一个技术细节都凝聚着中国工程师的智慧结晶。不久后,他们成功拿下中国民航局《民用无人驾驶航空器运营合格证》,成为少数获官方认证的民企之一。

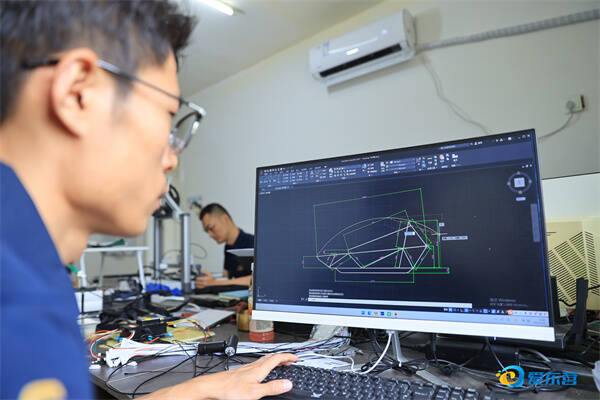

乘云eVTOL的CAD绘图。

“我们要做的不仅是追赶,更要实现超越。”“乘云一号”的技术参数令人瞩目:整机长度2.3米,宽度1.9米,裸机重量仅80kg,搭载8台高功率航空级联动电机组和自研可开源飞控系统,最大载重可达150kg,飞行高度100米,时速100km/h,续航时间30分钟。性能指标已达到国际先进水平。

中东客户来东营试驾后当场下单。

“三个冗余”不多余:安全是核心竞争力

“这些国外客户都是亲自来东营试飞后直接下单的。”柴林自豪地说。在国际市场上,价格仅为国际同行一半的乘云产品,更以其极致的安全设计赢得了客户青睐。

“飞控系统采用三套冗余卫星导航,单系统故障可无缝切换;自研电池组内置48片电芯传感器,任意一片异常立即启动强制降落程序;螺旋桨双电机冗余设计确保单机失效仍可平稳着陆。”柴林介绍,“安全冗余是一种安全理念,团队采取多重措施,以冗余性安全理念来预防,把危险因素限制在可控的范围内。”

“电压94.3,高度17,卫星30,飞机状态良好,操纵系统正常,各系统运行稳定!”6月24日下午16时,团队正在为中东客户定制的飞行器进行最后一次试飞。每一次试飞都伴随着详细的数据记录和分析,工程师们会根据这些数据不断优化系统。

个性化定制是公司的另一大特色。有的客户追求轻盈时尚的运动感,有的则更看重沉稳和续航能力。团队总能根据客户需求提供一对一定制服务,这种灵活性让“中国智造”在国际市场上独具竞争力。

柴林团队用5年时间让“中国智造”eVTOL飞向两大洲。

翱翔新蓝海:低空经济的无限可能

虽然开始获得订单,但相比前期的二百多万元投入,公司仍处于入不敷出的阶段。“但我们从没想过放弃。”柴林坚定地说,“因为我们相信eVTOL不仅能创造经济价值,更能改变人们的生活方式。”

打开手机,柴林向记者展示了最近他看到的一条新华社新闻:无人机成功救援一名海钓被困者。“如果开船过去根本来不及,无人机救援快速、精准。”这更坚定了团队的信念:“未来,泰山挑山工们可以告别沉重的担子;山区物资运输带来革命性变革;水面急救不再需要漫长等待;打‘飞的’不再是梦想……低空领域飞行器的应用场景可能会超乎人们想象。”

目前,团队正与东营职业学院开展深度校企合作,航空学院师生直接参与eVTOL整流罩创新设计与3D打印生产技术研发,为飞行器的多轮试飞提供技术支持。这种产学研结合的模式,正在为中国eVTOL产业培养急需的专业人才,目标直指推动中国eVTOL领域迈向新高度。

更令人振奋的是,乘云航空科技已接到中国航空器拥有者及驾驶员协会关于参与《智能超轻型飞行器安全技术规范》《智能超轻型飞行器安全技术评估规范》等5项团体标准编制的邀请,成为团体标准编写专家库成员,参加航空器或无人机团体标准编制。

柴林透露,公司计划10月在南一路测试跨越东西城的长途低空飞行,并将携飞行器参加2025国际低空经济与无人系统博览会(深圳)。在他的办公桌上,摆放着下一代垂起固定翼的模型,新产品研发已进入测试阶段。

采访结束,工程师们还在加班调试飞控数据,这群年轻的追梦人正在以创新姿态叩响低空经济的大门。

短评

勇做低空经济的探路先锋

低空经济这一新兴经济形态以低空空域为依托,涵盖无人机、eVTOL等各类航空器应用。近年来,低空经济已成为代表新质生产力的关键领域,更是全球竞逐的产业风口。2021年,低空经济首次写入《国家综合立体交通网规划纲要》,标志着其正式上升为国家战略。2024年,低空经济不仅被写入《政府工作报告》,国家发改委还专门设立低空经济发展司,系统性推进产业布局。专家指出,随着技术突破和政策松绑,低空经济将深度赋能物流、救援、农业、旅游等多个领域,重塑产业生态。其中,兼具环保与便捷特性的eVTOL发展前景和场景应用尤为瞩目。

在这个充满机遇的新赛道上,乘云航空科技这支由退伍军人领衔的团队,正如其名,乘云而上,以创新为翼,从东营一间简陋的工作室起步,正以自主创新的“中国智造”重新定义eVTOL的未来。乘云的创新先锋用实干证明:在这个充满可能的时代,怀揣梦想的普通人同样能成为产业变革的推动者;专注创新的中小企业也能成为技术突破的关键力量;在政策与市场的双重驱动下,中国创新者通过自主创新,完全有能力从跟跑者变为领跑者。

当政策红利、市场需求与创新活力形成共振,中国的低空经济正迎来前所未有的发展机遇。像乘云航空科技这样的探路者,正奋力谱写“中国智造”的崭新篇章。

(记者 周广学 王雪)