张永专注于雕刻,神情认真而投入。

爱东营讯 在东营一隅,张永的工作室里,大小各异、色彩斑斓的石头,在他的精雕细琢之下化作承载文化与匠心的艺术品。从旧石器时代的劳动工具到当代艺术载体,石头始终见证着人类文明,而张永正以匠心为笔,在方寸之间续写着非遗传承新篇章。

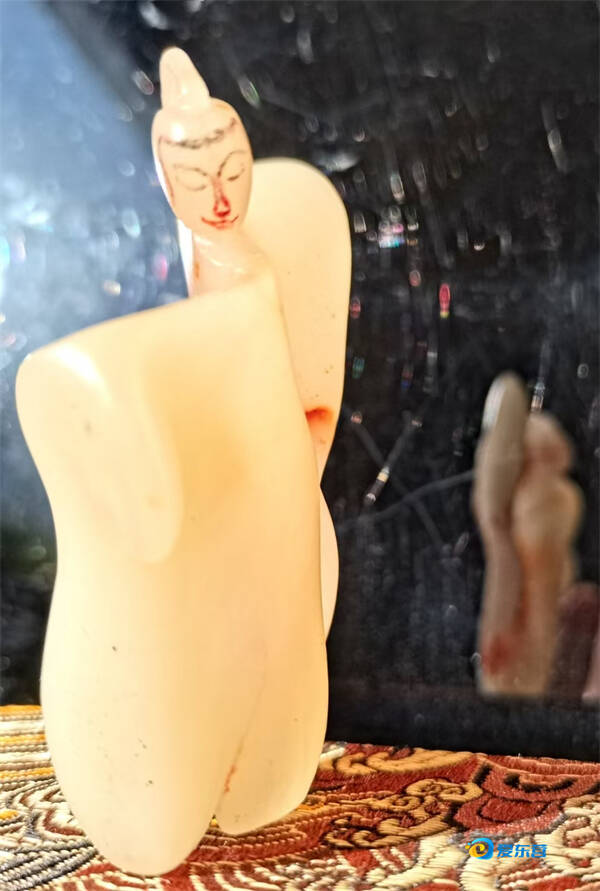

“这分别是《国色天香》《重生》,都是由寿山石雕刻而成。《国色天香》是善伯洞石,质地温润;《重生》是红色杜陵石,色泽如霞……”张永小心翼翼地打开一个个收纳盒,如数家珍般介绍着石雕作品。从寿山善伯石雕刻的《国色天香》到芙蓉石圆雕《舞》,从雅安绿到青田蓝星石,这琳琅满目的石头,每一块都有专属“身份证”。他随手拿起一块乳白色石雕:“这件牡丹作品保留了原石形态,只在杂石处巧雕花枝,让瑕疵成为点睛之笔。”

作品《舞》——寿山芙蓉石圆雕。

工作室展示的石料仅是张永收藏的冰山一角。他的藏品涵盖寿山石、青田石等多种名贵石种,既有未经雕琢的原石,也有《国韵》《重生》等数十件精雕作品。这些石头不仅是材质的堆砌,更是他“相石如相人”理念的实践——“石不能言最可人”,每块石头都有灵魂,其纹理、色泽早已写满故事。雕刻者要做的是顺着它的脉络,像对待老友一样倾听它的诉求,让美自然流淌,“比如《舞》的创作,不是我赋予石头生命,而是石头告诉我它该成为什么样子。”张永说。

作为家族第四代手艺人,张永自幼浸润在祖父的书画墨香与父亲的木雕世界中。“小时候看父亲刨木料,木屑纷飞间,一块木头逐渐有了轮廓,那种魔法般的感觉至今难忘。”如今,他将书画功底融入石雕,用“按料选题”与“按题选料”双轨创作法,让二维笔墨在三维空间中重生。

“石雕是‘减法的艺术’,却蕴含着‘一加一大于二’的哲学。”张永展示着一套泛着温润光泽的刻刀,讲述从“凿”“铲”“镂”“磨”到“雕”的传统技法,“打坯时需大刀阔斧,修光时却要细如发丝。石雕以简约形式承载丰富内涵,于取舍之间迸发艺术张力,创作者通过剔除冗余细节,让作品以极简姿态传递深刻情感与意境,这种疏朗之美往往更能直击人心,引发共鸣。就像《舞》这件作品,一块素白芙蓉石静置数月,直到偶然立起侧看,才发现石中红丝如舞者飘带,于是顺势勾勒人形,让天然纹理化作最灵动的艺术语言。”

除醉心创作外,张永更肩负非遗传承使命。他的工作室时常举办沙龙,吸引众多石雕爱好者前来探讨切磋石雕、篆刻、传拓技艺。在东营市实验中学的校本课上,他手把手教孩子们握刀、刻石:“曾有学生用青田石刻下第一方印章,眼睛亮得像发现新宝藏。这让我看到传统技艺的未来。”

谈及行业现状,张永感慨:“部分青田石已绝矿,寿山石资源也日益稀缺。但比材质更需要守护的,是‘一相抵九工’的匠心。”他希望通过展览、研学等形式,让更多人触摸到石头的温度:“石雕不仅是案头摆件,更是刻进民族血脉的文化基因。当年轻人愿意坐下来,精心打磨一块石头,传统就不再只是博物馆里的标本。”

在快节奏时代,如何让年轻人爱上慢雕刻、让传统文化焕发生机?张永表示,雕刻就像人生——初学时总想大刀阔斧改变世界,后来才懂得留白与取舍的智慧。“未来,我也会开设‘微雕刻’体验,让年轻人放下手机,用数小时刻一枚生肖印章,在凿刻间感受‘慢下来’的力量。当他们捧着自己的作品爱不释手时,传承就完成了一次温柔的抵达。”

一块石头,一把刻刀,张永在方寸之间雕刻的不仅是艺术品,更是对传统文化的敬畏与创新。在石雕艺术传承者的刻刀下,石头不再是沉默的矿石,而是流动的文化长河。

(记者 周菲菲)