今年以来,垦利区聚焦生物医药、新能源新材料、汽车及零部件、高端化工等产业基础好、链条相对完善、发展潜力大的产业领域,全面推进重点产业(人才)“链长制”,着力实施“建链、延链、补链、强链、融链”五大支撑行动,逐步形成了龙头引领、专业配套、人才支撑、区域联合、产销一体的现代化产业发展格局,为垦利经济新旧动能转换提供了强大动力和保障。

垦利区聚焦重点产业领域,在“建链”过程中,构建“链长+专班班长+服务专员”的工作体系,编制产业链发展规划和年度计划,制定专项扶持政策,建立“九个一”工作推进机制,打好产业发展“组合拳”,形成产业链发展的强大合力。

为“补链”,垦利区全面梳理现有产业链中的重点项目,寻找缺失的高附加值环节,补齐、补好、补出发展新增点。按照“储备一批、开工一批、建设一批、投产一批”的思路,垦利区建立健全各产业链重点项目库,每年谋划实施项目20个以上,推动项目滚动接续。同时,深入研究产业政策,精准对接产业导向,争取更多项目纳入国家专项债及省市重点项目计划;为重点项目配备“项目管家”,建立起全链条服务保障机制,力促项目招得来、留得下、快推进、快见效;推动各类资源要素持续向园区倾斜集中,持续提升园区承载功能,推动从基础功能型向综合服务型现代园区升级,吸引产业链上下游配套企业入驻。

如何“延链”?垦利区实施精准招引支撑行动,全面落实“双招双引”激励政策,按照产业链图谱,深入开展“引上游、接下游、抓龙头、带配套”“双招双引”活动,建立产业链招商靶向企业库、重点招引项目库、高层次人才智库,实行点对点精准招引,大力引进产业链上高端项目、缺失项目、关键项目和急需紧缺人才。同时,分产业成立产业招商工作组,加强与第三方专业“双招双引”机构合作,瞄准产业转移的重点区域,紧盯国际国内500强和行业领军企业,开展靶向对接,引进一批高投资强度、高产出效益、高科技含量、高产业关联的“四高”项目。

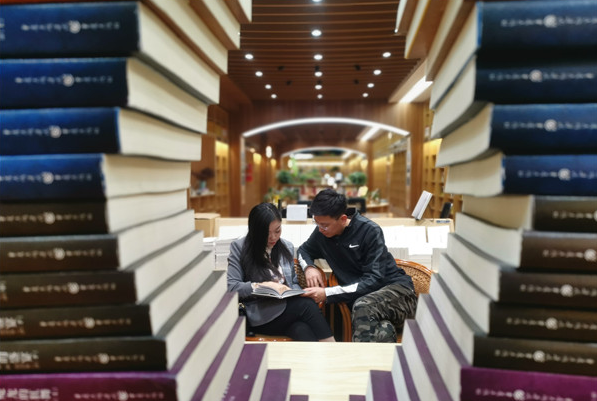

“融链”发展,需创新驱动支撑。垦利区以链主企业为主体,加强产业链重点企业、省内高校、研发机构之间的产学研合作,围绕关键环节,推动产业链上下游企业和高校院所联动集成创新。为突破产业链核心技术,垦利区深入实施“创新型城市建设”三年行动计划,制定“卡脖子”产品和技术攻关清单,建立重大科技项目库,滚动推进产业链协同创新和急用先行项目,推动一批关键核心技术产品的产业化及应用。为加快培育新型研发平台,垦利区落实“创新券”、企业研究开发财政补助资金等政策,鼓励企业自主或联合建设重点实验室、检测中心、研发中心、中试基地等创新载体,依托省重点产业链共享专家智库,推动企业、高校、研发机构间人才资源共享,支持重点创新型领军企业到先进地区设立研发机构,支持企业引进高层次研发人员,组建优质研发团队,支持产业链龙头企业打造集技术研发、人才集聚、成果转化为一体的综合性平台,构建多层次创新体系。

为“强链”,垦利区实施产业链领航企业培育计划,集聚土地、能耗、创新等要素指标,向大企业、大项目倾斜,支持链主企业扩能升级和一体化延伸,通过资本运作、挂牌上市、并购参股、引进等方式实现产业链整合,培育一批牵引力控制力强的“领航型”企业;实施高成长型中小企业培育计划,引导中小微企业以产业链为纽带,向龙头企业集中集聚,构建大中小企业协作配套、协同发展的梯次培育体系;对高成长型中小企业进行动态跟踪、精准服务,加快培育一批“专精特新”企业、制造业单项冠军企业和“瞪羚企业”。

据统计,今年以来,垦利区已走出去开展招商活动76批次,接待客商122批次,重点洽谈项目15个。累计培育重点实验室、院士工作站、技术创新中心、“一企一技术”研发中心、企业技术中心、工程实验室等各类创新平台100余家,集聚研发人员1200余人。万达集团连续入围“中国企业500强”,胜通集团、东辰集团成功破产重整,全区规上工业企业达到119家、市高成长型中小企业达到17家,10家企业入选全市上市挂牌后备企业。

(记者 郑代玉 通讯员 吕金磊)